05 décembre 2017

L'histoire de nos rues : rue Maurice Ripoche et avenue Reille

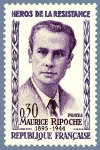

La rue Maurice Ripoche (1895-1944) a été ouverte dans le futur quartier Plaisance dès 1838. Elle s'appela en 1843 la rue du Géorama, en raison de la proximité de l'établissement du géographe Sanis, dans lequel la France et une partie de l'Europe étaient représentées en relief. De 1864 à 1946, elle prit le nom de Mouton-Duvernet (portion située à l'ouest de l'avenue du Maine). Enfin elle devint rue Maurice Ripoche à partir de cette

La rue Maurice Ripoche (1895-1944) a été ouverte dans le futur quartier Plaisance dès 1838. Elle s'appela en 1843 la rue du Géorama, en raison de la proximité de l'établissement du géographe Sanis, dans lequel la France et une partie de l'Europe étaient représentées en relief. De 1864 à 1946, elle prit le nom de Mouton-Duvernet (portion située à l'ouest de l'avenue du Maine). Enfin elle devint rue Maurice Ripoche à partir de cette  dernière date, du nom d'un as de l'aviation de la Grande Guerre. Il fut un ingénieur et un industriel, résistant à l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale. Il fut déporté et décapité à Cologne en 1944.

dernière date, du nom d'un as de l'aviation de la Grande Guerre. Il fut un ingénieur et un industriel, résistant à l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale. Il fut déporté et décapité à Cologne en 1944.

(1775-1860). Au numéro 53, on peut voir une œuvre de l'architecte Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier.

(1775-1860). Au numéro 53, on peut voir une œuvre de l'architecte Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier.

Photos : 1) rue Maurice Ripoche, 2) Maurice Ripoche

3) avenue Reille : les réservoirs de Montsouris 4 ) 53 avenue Reille :la maison-atelier Ozenfant.

Cliquez sur les images pour les voir en grand

01:00 Publié dans aménagement de la ville, architecture, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème, Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 novembre 2017

Les rues de nos quartiers

La rue Campagne Première

De nombreux artistes, écrivains et musiciens ont habité cette rue tels que : Adget le photographe, le peintre Modigliani, Rimbaud, et l'écrivain suisse Ramuz...

La rue de Coulmiers.

Elle est latérale au chemin de fer de ceinture. C'est une portion détachée de la rue Beaunier, en 1882. Elle commémore la victoire de Coulmiers (Loiret) remportée par le général Aurelle de Paladines, sur l'armée du général von Tann, le 9 novembre 1870. De cette victoire, l'armée française reprit momentanément la ville d' Orléans. On trouve sur un des immeubles de la rue, une plaque indiquant qu'un poète contemporain Emmanuel Aegerter vécut dans cette rue.

La rue Hallé

Documentation extraite du n° 33 de la SHA du 14ème - Cliquer sur les photos pour les agrandir)

05:00 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 novembre 2017

Exposition "Muses" du 6 au 18 novembre à la galerie Monod

Des œuvres de Marie-Laure Viney seront présentées à

Des œuvres de Marie-Laure Viney seront présentées à

l’EXPOSITION "MUSES"

Du 06 Novembre au 18 Novembre 2017

Vernissage le jeudi 9 novembre 2017 de 18h à 21h

GALERIE MONOD 16, rue d'Ouessant

Paris 75015 ( Métro La Motte-Piquet Grenelle)

Horaires de la Galerie du Mardi au Samedi de 13H30 à 18H30

http://www.artgaleriemonodparis.com/exposition-news.html

Peintres exposés : Catherine Desbordes, Marie Laure Viney, Anne Marie Moncoutier, Natalia Karpova, Marcus Kupferschmidt, Germain Henneka.

13:03 Publié dans En flanant dans le 14e, Expositions, peinture | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 octobre 2017

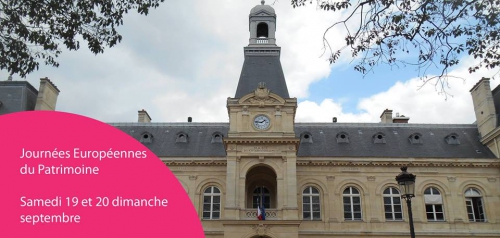

Les squares de la mairie du 14ème

Les deux squares qui s'étendent devant la mairie du 14ème ont été créés à deux époques différentes : le square Ferdinand Brunot a été aménagé en 1862 et le deuxième séparé par la rue Mouton Duvernet a été créé en 1932 sous le nom de l'Aspirant Dunand en souvenir de Jean-Louis Dunand, tué le 20 juin 1940 devant Saumur à l'âge de 22 ans. Il était le fils du sculpteur Jean Dunand (1877-1942) qui possédait un atelier dans le quartier.

Les deux squares qui s'étendent devant la mairie du 14ème ont été créés à deux époques différentes : le square Ferdinand Brunot a été aménagé en 1862 et le deuxième séparé par la rue Mouton Duvernet a été créé en 1932 sous le nom de l'Aspirant Dunand en souvenir de Jean-Louis Dunand, tué le 20 juin 1940 devant Saumur à l'âge de 22 ans. Il était le fils du sculpteur Jean Dunand (1877-1942) qui possédait un atelier dans le quartier.

Le square Ferdinand Brunot a été créé sous le Second Empire en rapport avec les 24 squares de Paris, dont l'ingénieur Alphand s'est fait le promoteur. Il porte le nom de Ferdinand Brunot qui fut maire du 14ème de 1910 à 1919. Une cinquantaine d'arbres l'ombragent et l'on peut trouver un platane et quelques marronniers qui datent de sa création, ainsi qu'un érable de Montpellier et un hêtre tortillard. Ce jardin est orné de trois statues : un buste de la République datant de 1886, une sculpture dédiée au maire du 14ème réalisée en 1951 par Henri Valette et une femme assise qui date de 1969.

squares de Paris, dont l'ingénieur Alphand s'est fait le promoteur. Il porte le nom de Ferdinand Brunot qui fut maire du 14ème de 1910 à 1919. Une cinquantaine d'arbres l'ombragent et l'on peut trouver un platane et quelques marronniers qui datent de sa création, ainsi qu'un érable de Montpellier et un hêtre tortillard. Ce jardin est orné de trois statues : un buste de la République datant de 1886, une sculpture dédiée au maire du 14ème réalisée en 1951 par Henri Valette et une femme assise qui date de 1969.

Dans le square de l'Aspirant Dunand a été construite une piscine en 1982, dont le bassin a 25 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur. En bordure de la rue Mouton Duvernet, s'élève le monument de Michel Servet (médecin et philosophe de la Renaissance). Cette œuvre date de 1900.

Dans le square de l'Aspirant Dunand a été construite une piscine en 1982, dont le bassin a 25 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur. En bordure de la rue Mouton Duvernet, s'élève le monument de Michel Servet (médecin et philosophe de la Renaissance). Cette œuvre date de 1900.

L'actuelle mairie du 14ème a été construite de 1852 à 1855. Elle devait être la nouvelle mairie de la commune de Montrouge dont le territoire à l'époque, était limité au nord par le haut du boulevard Saint Michel et ceinturé par les anciennes communes de Gentilly, Arcueil, Bagneux, Châtillon, Vanves et Vaugirard. Mais en 1860, il perdit la moitié de son territoire, les 4/5ème de sa population (14 000 habitants devinrent Parisiens et 3500 resteront Montrougiens). En 1889, deux ailes supplémentaires furent rajoutées au bâtiment initial.

L'appellation : Petit Montrouge qui s'applique à notre quartier Alésia rappelle ainsi son ancienne filiation au village de Montrouge initial.

Documentation extraite du n° 33 de la SHA du 14ème.

photo 1 : square Ferdinand Brunot avec la mairie en arrière-plan- photo 2 : square Ferdinand Brunot - photo3 : square de l"aspirant Dunand avec la statue de Michel Servet

Cliquez sur les images pour les voir en grand

05:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 octobre 2017

Va-t-on enfin réhabiliter le pavillon Laprade de la Cité Universitaire ?

Voilà une excellente idée ! Dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris, les parisiens sont appelés à émettre des suggestions de tous ordres pour améliorer la vie quotidienne. Parmi les 485 projets retenus, et soumis au vote des habitants, une parisienne, Justine H., propose la réhabilitation du pavillon Laprade. Ce bâtiment de 1 500 m2, qui porte le nom de son architecte, situé dans la partie ouest de la Cité universitaire en face de la maison de la Grèce, était un restaurant universitaire. Il est désaffecté depuis plus de vingt ans. Il est tagué, des planches remplacent ses vitres éclatées. Une verrue… Malgré une peinture triste grise et noire, avec une énorme inscription ironique « No culture ».

Justine propose donc d'en faire « une plate-forme écologique et citoyenne » qui permettrait aux résidents de la Cité universitaire et aux riverains de se rencontrer autour de projets solidaires. Par exemple : une ressourcerie où l'on pourrait apportait des objets à revendre, à recycler, un atelier ou chacun pourrait faire réparer ou apprendre à réparer son vélo ou des appareils électroménagers. On pourrait aussi récupérer un panier bio, y installer un bar et discuter autour d’un café équitable, aider un autre citoyen à réaliser un projet, organiser une exposition ou une rencontre ou participer à des formations. Un espace de diversité et d’ouverture. Coût du projet : 1,3 millions d'euros.

C'est un moyen de réintégrer ce bâtiment dans la vie de la Cité U et du quartier. Il est à espérer que ce projet sera choisi dans la liste des projets (budget : 100 millions d'euros) réalisés pour l'année 2017.

Gérard Desmedt

06:00 Publié dans aménagement de la ville, En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cité internationale universitaire 17 boulevard jourdan 75014 | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 août 2017

Regards sur un jardin d'été

Et si cet horizon existait à deux pas de son domicile ? Ainsi, j’ai découvert le long du chemin de fer de ceinture, rue de Coulmiers, un jardin discret, animé et entretenu par l’association VERT-TIGE. Il résume bien l’atmosphère bucolique qui soudain peut surgir au plus près d’un trottoir. Magnifique, éblouissant, ce jardin possède même un « hôtel » pour insectes… J’y ai découvert une envolée de roses trémières et j’ai surpris des moineaux devenus si rares à Paris. Je ne vous parlerai pas des multiples légumes qui s’épanouissent dans ce terroir minuscule.

Ce jardin offre à la mi-août le visage rieur d’une oasis surgie dans le désert le plus minéral qui soit, celui des immeubles haussmanniens surchauffés, qui, au fil du temps, ne racontent que des histoires de poussière asphyxiantes.

Auprès de ce jardin, j’ai redécouvert une amitié pure et sincère, celle de la nature.

R.R

;Association VERT-TIGE : jardin partagé de la rue de Coulmiers , ouvert au public les samedi et dimanche de 15h à 18h. jardin.vert-tige@gmail.com

Photos : M.G.V. août 2017

05:00 Publié dans 3- Vie des quartiers, 5- Associations, Ecologie, En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jardin partagé, rue de coulmiers 75014, association vert-tige | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 juin 2017

S'agit-il d'un mirage ?

Ces journées de juin particulièrement caniculaires poussent chacun à imaginer le pays idéal où la fraîcheur de l'air, jointe aux ombrages luxuriants prêtés par la nef des arbres, offrirait tant à l'esprit qu'à notre peau surchauffée l'image d'une oasis accueillante, perdue au milieu des sables brûlants et dans laquelle les prémices d'un paradis tant désiré fleuriraient afin d'apaiser notre soif démesurée.

Ces journées de juin particulièrement caniculaires poussent chacun à imaginer le pays idéal où la fraîcheur de l'air, jointe aux ombrages luxuriants prêtés par la nef des arbres, offrirait tant à l'esprit qu'à notre peau surchauffée l'image d'une oasis accueillante, perdue au milieu des sables brûlants et dans laquelle les prémices d'un paradis tant désiré fleuriraient afin d'apaiser notre soif démesurée.

Ce lieu existe : il suffit de se porter à la hauteur du pont surplombant le chemin de fer de ceinture, rue Didot, et de descendre un escalier mis à la disposition du promeneur.

Là, une cathédrale d'arbres splendides s'offre à votre regard et à votre front perlé de sueur. Mirage ? Soit. Mais elle est là cette oasis, où l'ombre vous accueille afin que votre corps reprenne le chemin de la fraîcheur, celui de l'esprit et plus, celui de l'âme, en s'approchant au plus près des splendeurs cachées d'un minuscule jardin d'Eden.

05:00 Publié dans En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 juin 2017

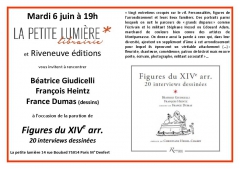

Figures du XIVème arrondissement 20 rencontres dessinées, soirée-dédicace mardi 6 juin à La Petite Lumière

Mardi 6 juin à partir de 19h vous pourrez découvrir : "Figures du XIVème arrondissement 20 rencontres dessinées" et ses auteurs à la librairie La Petite Lumière 14 rue Boulard 75014. Métro Denfert- Rochereau

Mardi 6 juin à partir de 19h vous pourrez découvrir : "Figures du XIVème arrondissement 20 rencontres dessinées" et ses auteurs à la librairie La Petite Lumière 14 rue Boulard 75014. Métro Denfert- Rochereau

Ce livre parle de nos voisins, célèbres ou anonymes, et rassemble 20 entretiens croqués sur le vif. Personnalités ou figures de l'arrondissement et leurs lieux familiers. Des portraits parmi lesquels on suit le parcours de « grands disparus » comme l'écrivain et militant politique Stéphane Hessel ou Edouard Adam, marchand de couleurs bien connu des artistes de Montparnasse. On donne aussi la parole à ceux qui, dans leur diversité, ajoutent un supplément d'âme à cet arrondissement pour lequel ils éprouvent un véritable attachement et contribuent chaque jour à son rayonnement : fleuriste, chanteuse, comédienne, patron de bistrot mais encore poète, écrivain, photographe, militant associatif. Un Peintre de la Marine vogue même parmi eux ainsi qu'un descendant de Ferdinand Brunot, illustre maire du XIVe.

France Dumas est graveure et illustratrice pour la presse et l'édition. Elle expose régulièrement ses dessins et estampes, réalise des reportages dessinés et enseigne la gravure à l'école Cesan (École de BD et illustration). Béatrice Giudicelli a été journaliste indépendante. Elle est l'auteure de Visages du XIVe paru aux éditions Carnets-Livres. Elle accompagne aujourd'hui des élèves en situation de handicap au sein du Collège Giacometti. François Heintz a été libraire puis journaliste d'entreprise à Aéroports de Paris. Depuis de nombreuses années, il participe très activement au journal de quartier associatif La Page du 14e arrondissement.

20 rencontres dessinées François Heintz (Auteur) Beatrice Giudicelli (Auteur) Paru le 24 mai 2017 Essai (broché) Éditeur Riveneuve.

03:22 Publié dans 3- Vie des quartiers, En flanant dans le 14e, Livre/BD/Mangas | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : françois heintz, france dumas | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 mars 2017

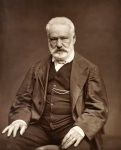

Le boulevard Raspail et ses écrivains (II)

Nous continuons notre promenade le long du boulevard Raspail ou ses environs, afin d’évoquer les domiciles où vécurent certaines figures célèbres de la littérature française. Ainsi :

Hugo (1802-1885) habita 31 rue du Cherche-Midi avec son épouse Adèle dans l’appartement de fonction du père de celle-ci. Ils y ont un fils qui meurt prématurément. Victor Hugo écrit Han Islande. Le couple déménage ensuite au 90 rue de Vaugirard. De 1827 à 1830, ils habitent au 11 rue Notre Dame des Champs. Ici naîtront des œuvres importantes : Cromwell et sa fameuse Préface, les Odes et Ballades, les Orientales, Le dernier jour d’un condamné, Marion Delorme et Hernani. Sainte-Beuve, Nerval, Musset et Gautier participeront à un cénacle. On y verra aussi Balzac, Vigny, Dumas, Sainte-Beuve, Mérimée, Delacroix et Berlioz.

Hugo (1802-1885) habita 31 rue du Cherche-Midi avec son épouse Adèle dans l’appartement de fonction du père de celle-ci. Ils y ont un fils qui meurt prématurément. Victor Hugo écrit Han Islande. Le couple déménage ensuite au 90 rue de Vaugirard. De 1827 à 1830, ils habitent au 11 rue Notre Dame des Champs. Ici naîtront des œuvres importantes : Cromwell et sa fameuse Préface, les Odes et Ballades, les Orientales, Le dernier jour d’un condamné, Marion Delorme et Hernani. Sainte-Beuve, Nerval, Musset et Gautier participeront à un cénacle. On y verra aussi Balzac, Vigny, Dumas, Sainte-Beuve, Mérimée, Delacroix et Berlioz.

Rimbaud (1854-1891) -A l’angle nord fait par la rue Campagne-Première et le

boulevard Raspail, Rimbaud loge ici en 1872 dans une chambre éclairée par un vasistas. Verlaine qui habite alors Montmartre prévient son épouse qu’il « rentrera tard car il va dans un quartier éloigné ». Au rez-de-chaussée se trouvait un marchand de vin où se réunissaient les cochers d’omnibus.

Montherlant (1895-1972) – Dans son adolescence, il fréquenta les académies de dessin Calarossi et Castelucho-Diana situées rue de la Grande Chaumière.

Montherlant (1895-1972) – Dans son adolescence, il fréquenta les académies de dessin Calarossi et Castelucho-Diana situées rue de la Grande Chaumière.

Céline (1894-1961) – Il habita au 225 boulevard Raspail, hôtel de la Paix, en décembre 1926. C’est là qu’il écrit : L’Eglise, publié en 1933 et joué en 1936. Cet hôtel fait à peu près face au futur numéro 222, où habitera plus tard Jean-Paul Sartre.

décembre 1926. C’est là qu’il écrit : L’Eglise, publié en 1933 et joué en 1936. Cet hôtel fait à peu près face au futur numéro 222, où habitera plus tard Jean-Paul Sartre.

Documentation extraite du n° 54-55 de la SHA du 14ème -

05:00 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire, Histoire du 14ème, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 mars 2017

Le boulevard Raspail et ses écrivains

De nombreux écrivains ont vécu soit, boulevard Raspail ou dans ses environs proches. A ce titre, nous allons flâner le long de ce boulevard ou dans les quartiers avoisinants pour y découvrir les domiciles d’écrivains tous célèbres. Ainsi :

De nombreux écrivains ont vécu soit, boulevard Raspail ou dans ses environs proches. A ce titre, nous allons flâner le long de ce boulevard ou dans les quartiers avoisinants pour y découvrir les domiciles d’écrivains tous célèbres. Ainsi :

Chateaubriand (1768-1848) - Vécut de 1826 à 1838, 92 avenue Denfert-Rochereau. Il logea à l’infirmerie qui s’étendait sur le terrain nord avoisinant l’actuel Fondation Cartier. Il y planta le célèbre cèdre du Liban en 1830. Par ailleurs, il fréquenta au 26 rue de Sèvres un hôtel particulier où séjourna Juliette Récamier, et de 1824 à mai 1826, il logea à l’hôtel de Beaune 7 rue du Regard.

Balzac (1799-1850) – Il résidera de 1829 à 1934 3 rue Cassini. Il disait ceci  à propos du quartier : « exceptés les jours de bal de la Grande Chaumière, le boulevard du Montparnasse est désert comme les marais pontins. (…) Ces quartiers silencieux et lointains où l’on se cache tout à fait aux hommes. » Il assiste chez Hugo 27 rue Notre Dame des Champs à la lecture de Marion Delorme. N’oublions pas sur le terre plein central, situé à l’angle du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail, le buste de Balzac d’Auguste Rodin, celui-ci disant : «j’ai voulu montrer le grand travailleur hanté, la nuit, par une idée et se levant pour aller la fixer sur sa table de travail ».

à propos du quartier : « exceptés les jours de bal de la Grande Chaumière, le boulevard du Montparnasse est désert comme les marais pontins. (…) Ces quartiers silencieux et lointains où l’on se cache tout à fait aux hommes. » Il assiste chez Hugo 27 rue Notre Dame des Champs à la lecture de Marion Delorme. N’oublions pas sur le terre plein central, situé à l’angle du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail, le buste de Balzac d’Auguste Rodin, celui-ci disant : «j’ai voulu montrer le grand travailleur hanté, la nuit, par une idée et se levant pour aller la fixer sur sa table de travail ».

Flaubert (1821-1880) – Il habita 11 rue du Montparnasse à cent mètres du domicile de Victor Hugo. Au 21 rue de Sèvres, dans un immeuble du 18ème siècle, contigu à l’hôtel Lutétia, loge, en 1852 son amie Louise Colet chez qui Flaubert fréquentait son Salon.

Flaubert (1821-1880) – Il habita 11 rue du Montparnasse à cent mètres du domicile de Victor Hugo. Au 21 rue de Sèvres, dans un immeuble du 18ème siècle, contigu à l’hôtel Lutétia, loge, en 1852 son amie Louise Colet chez qui Flaubert fréquentait son Salon.

Apollinaire (1880-1918) - Au carrefour Raspail-Montparnasse, il fréquente le café de la Rotonde.  En 1913, au 278 boulevard Raspail, la revue : « Les soirées de Paris » y a son siège.

En 1913, au 278 boulevard Raspail, la revue : « Les soirées de Paris » y a son siège.

A suivre – Information extraite de la revue de la SHA du 14ème- (N° 54-55).

13:07 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 mars 2017

Le boulevard Raspail : sa genèse et son évolution

Rappelons que dès 1704 (sous Louis XIV), le boulevard Raspail au titre des "boulevards du midi" avait été mis en chantier et une infime partie n'avait été ouvert qu'en 1763 (sous Louis XV). On appelait cette petite section, le boulevard d'Enfer, proche de la rue d'Enfer, aujourd'hui avenue Denfert Rochereau, cette dernière étant appelée à l'époque "via Inferior", rapprochement à faire avec la rue saint Jacques et du Faubourg du même nom, qui à l'origine était la voie principale de Lutèce se dirigeant vers le sud. ("via superior").

A partir de 1784, le Mur des Fermiers Généraux longe le boulevard entre la Barrière d'Orléans (place Denfert Rochereau) et l'actuel boulevard Edgar Quinet (à l'origine de Montrouge). Ce mur d'octroi ne devait être détruit que sous le Second Empire, rattachant ainsi une partie du territoire de Montrouge (Le Petit Montrouge) à la ville de Paris, nouvellement agrandie.

La largeur de ce boulevard était de soixante dix mètres mais fut réduite à quarante mètres entre le boulevard originel et le cimetière Montparnasse. Ainsi, des espaces constructibles qui furent dégagés jusqu'au début du 20ème siècle furent progressivement construits.

A l'est du boulevard, se trouvait le fameux bal jardin de la Grande Chaumière (1783-1855), qui était le lieu de rendez-vous de la jeunesse romantique. A l'ouest se trouvaient des "masures champêtres" : les "Nouvelles Calédonies" de la future rue Delambre. Un marché aux fourrages, puis d'animaux et enfin aux chevaux anima ce lieu.

La volonté du Second Empire de prolonger le boulevard jusqu'au carrefour du tout nouveau boulevard saint Germain se traduisit dès 1860 par la réalisation de deux carrefours essentiels : embranchement du boulevard Raspail avec le boulevard saint Germain et (en 1866) le carrefour avec la rue de Rennes (1867). Il faudra attendre 1913 pour que le boulevard soit achevé en ordre dispersé, les périodes de travaux s'étalant de 1890 et surtout à partir de 1904. La totalité du boulevard fut inaugurée le 11 juillet 1913 par Raymond Poincaré. (à suivre).

Documentation extraite du n° 54-55 de la SHA du 14ème.

05:00 Publié dans aménagement de la ville, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boulevard raspail 75014 | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 octobre 2016

Quel visage pour la place Victor Basch ?

La place Victor Basch a perdu ses palmiers !

Adieu rivages de la Méditerranée.

A la place, des cordages tendus

Attendent les serviettes et leur venue.

A quand des feux tricolores intelligents ?

R.Rillot

05:00 Publié dans aménagement de la ville, En flanant dans le 14e, Humeur, Voirie et circulation | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11 octobre 2016

Les activités de la SHA 14- conférence samedi 15 octobre

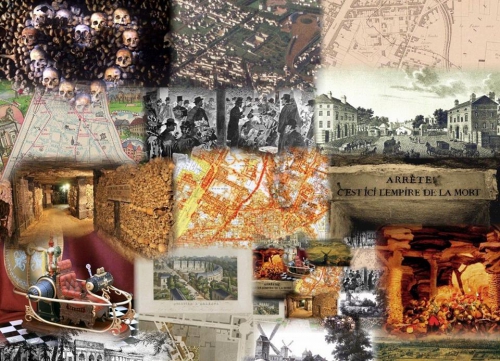

Le 15 octobre, aura lieu une conférence à 15 heures à la salle polyvalente de la mairie du XIVe, à propos de : "La véritable histoire du Petit Montrouge, les mystères du clos des Catacombes", par Francis Mandin.

Le 15 octobre, aura lieu une conférence à 15 heures à la salle polyvalente de la mairie du XIVe, à propos de : "La véritable histoire du Petit Montrouge, les mystères du clos des Catacombes", par Francis Mandin.

Rappelons que le quartier du Petit Montrouge possède sa propre histoire et recèle des légendes et des faits historiques. Ainsi, la rue de la Tombe Issoire, prolongement de la rue du Faubourg Saint Jacques et de la rue Saint Jacques constituait l'ancien Cardo Maximus romain formant l'axe nord-sud de Lutèce.

A la fin du 12ème siècle, ce secteur était champêtre et devint le "fief de la Tombe Issoire", qui appartenait à l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Latran, dont le commandeur disposait d'une maison seigneuriale située à l'angle actuel de l'avenue René Coty et de la rue de la Tombe Issoire. Par ailleurs, l'exploitation des carrières de Montsouris débuta dès le 13ème siècle et fournissait un calcaire de première qualité.

Dès 1191, furent construits les premiers moulins à vent et le secteur Montsouris-Tombe Issoire en comptait plus d'une douzaine qui disparurent au milieu du 19ème siècle. L'exploitation des carrières déclinera au milieu du 18ème siècle. De nombreux effondrements survinrent dans les années 1775-1777. A cette époque, le charnier du cimetière médiéval des Saints Innocents croulait sous l'amoncellement des corps en putréfaction, ce qui amena Louis XVI à créer l'Inspection Générale des Carrières afin de consolider et de sécuriser celles-ci, et d'organiser le transfert des squelettes provenant des cimetières paroissiaux de la capitale. Les "Catacombes" (120 kilomètres de galeries) furent créées entre fin 1785 et avril 1786.

L'annexion des territoires du Petit Montrouge fut effectif en 1860 . Il s'urbanisa progressivement et conserva très longtemps un aspect champêtre, encore visible à travers les allées privées de ces fameuses "villas", encore visibles de nos jours.

15:47 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 août 2016

Loisirs et camping chez les Grands Voisins du 3 au 28 août

Cet été chez les Voisins, on se la coule douce : barbecue, pétanque, camping, brumisateurs, ateliers créatifs, bain de vapeur, salon de thé, jeux de plein air et malle à déguisements, rencontre avec les résidents…

Cet été chez les Voisins, on se la coule douce : barbecue, pétanque, camping, brumisateurs, ateliers créatifs, bain de vapeur, salon de thé, jeux de plein air et malle à déguisements, rencontre avec les résidents…

DJ tous les samedis. Maillot de bain conseillé.

Du mercredi au dimanche, de 16h00 à 23h00 (14h00 le week-end).

Bientôt le programme complet. http://lesgrandsvoisins.org/actus/

Camping des Grands Voisins : les nouvelles cabanes sont prêtes

Cet été, camper à Paris, c’est possible, c’est même facile et rigolo.

Ouvertes à la réservation depuis quelques jours : la cabane Tiki, d’inspiration polynésienne, avec sa jolie façade

pointue (2 personnes), la cabane Trabucco, une construction sur pilotis avec une petite terrasse, inspirée des cabanes traditionnelles des pêcheurs italiens (jusqu’à 4 personnes), la cabane Nébulon qui permet d’observer le ciel depuis son lit (2 personnes) et le célèbre Sommeilleur (1 personne), une unité de repos sur roulette conçue par Benoît Rassouw, qui accueille les campeurs depuis les débuts de Yes We Camp.

Bien sûr vous pouvez aussi réserver une tente ou, si vous aimez dormir à la belle étoile, un hamac.

Plus d’infos, toutes les images et l’accès aux réservations http://lesgrandsvoisins.org/lesite/campsite/

Café et restauration dans la Lingerie

du mercredi au samedi de 10h00 à 23h00

et le dimanche de 11h00 à 21h00.

Les Grands Voisins

Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul

82, Avenue Denfert-Rochereau

75014 Paris

01:13 Publié dans 5- Associations, En flanant dans le 14e, Jeux, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 juillet 2016

Rousseau a-t-il peint l'octroi de la Porte de Vanves en 1890 ?

On sait que Henri Rousseau est né à Laval et qu’il était appelé plus vers les espaces de l’océan que vers Paris à l’époque d’Haussmann et des premiers chemins de fer, ces derniers attirant facilement la venue des populations paysannes vers la grande ville.

On sait que Henri Rousseau est né à Laval et qu’il était appelé plus vers les espaces de l’océan que vers Paris à l’époque d’Haussmann et des premiers chemins de fer, ces derniers attirant facilement la venue des populations paysannes vers la grande ville.

Les liens de Rousseau et de la porte de Vanves sont évidents : il habitait Plaisance, logé sur les terrains acquis par Chauvelot, le promoteur des lotissements de Plaisance. Rousseau ainsi travailla à l’octroi de la porte de Vanves. On sait qu’il peignit l’octroi et ses alentours, mais d’une façon si particulière, qu’ on y décèle une colline fermant l’horizon où se dresse l’orphelinat Saint Philippe, fondé par la duchesse de Galliera et construit en 1877 sur le territoire des bois de Clamart. Il aurait pu également se servir d’un canevas emprunté à une peinture de Fra Angelico : « La décollation de Saint Cosme et de Saint Damien », n’utilisant qu’une partie de ce tableau. Ainsi Rousseau gagne pleinement son surnom de : « vieil ange de Plaisance ».

On retrouve sur ce tableau des vergers de poiriers qu’il a pu connaître aux confins de Malakoff et de Clamart. Aujourd’hui, bien entendu, il faudrait, pour retrouver ce paysage, se positionner sur la terrasse de l’Ancienne Ecole Supérieure d’électricité à Malakoff ou du pont du Garigliano pour retrouver l’essentiel du panorama, totalement bouleversé par les constructions nouvelles de grande hauteur (HLM, etc.).

Rappelons qu’Henri Rousseau eut, de 1898 à 1900 un atelier situé au 3 rue Vercingétorix, mais aujourd’hui tout a disparu dans la rénovation de Plaisance et de Montparnasse. La réalité de l’appellation : « l’octroi de la porte de Vanves » réside par le fait que Sonia Delaunay aurait dit à Dora Vallier, auteure de son recueil « Tout l’œuvre peinte de Henri Rousseau », (Editeur Risolli, Milan 1969), que cet octroi était celui de la porte de Vanves. Sonia donc n’a jamais vu notre porte de Vanves avant la disparition de l’octroi en 1920. Elle n’a pensé qu’au temps où Rousseau habitait Plaisance à partir de 1893 (successivement 44 avenue du Maine, 3 rue Vercingétorix, 36 rue Gassendi, impasse du Rouet sans doute, 44 rue Daguerre, seulement 2 bis rue Perrel à partir de 1906).

Ainsi, l’Octroi de la Porte de Vanves, n’est-il sans doute en partie, que la sublimation métaphorique de Rousseau, qui fut le gabelou célèbre de cette Porte de Paris. -

Documentation extraite du N° 28 de la Revue de la S.H.A. du 14ème.

05:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 juin 2016

La Maison de retraite La Rochefoucauld (suite et fin)

En 1807, la description qui est faite de l'établissement nous invite à ressusciter la vie de cet hospice :"on remarque près de la barrière d'Enfer une maison de retraite pour 250 vieillards". Cette maison est superbe extérieurement et intérieurement et est située dans une jolie plaine. La principale entrée est sur la grand route. Il serait à désirer que cette maison pût contenir 500 lits". Les premier bâtiments de 1783 étaient modestes et contenaient douze puis seize lits. Ces lits étaient destinés à des prêtres et à des personnes de qualité "tombées dans l'infortune" et dont l'initiative fut reprise par Madame de Chateaubriand avenue Denfert en 1828.

En 1807, la description qui est faite de l'établissement nous invite à ressusciter la vie de cet hospice :"on remarque près de la barrière d'Enfer une maison de retraite pour 250 vieillards". Cette maison est superbe extérieurement et intérieurement et est située dans une jolie plaine. La principale entrée est sur la grand route. Il serait à désirer que cette maison pût contenir 500 lits". Les premier bâtiments de 1783 étaient modestes et contenaient douze puis seize lits. Ces lits étaient destinés à des prêtres et à des personnes de qualité "tombées dans l'infortune" et dont l'initiative fut reprise par Madame de Chateaubriand avenue Denfert en 1828.

En 1816, le duc La Rochefoucauld Liancourt fut nommé membre du Conseil général des hospices. Le 11 janvier 1822, un arrêté du ministre de l'Intérieur donnait à l'établissement le nom d'Hospice de La Rochefoucauld. Après la Révolution, l'hospice fut desservi par les sœurs Grises ou Filles de la Charité. Ce fut en 1884 que l'hospice fut laïcisé. Malgré sa nouvelle dénomination, on continua après 1822 à l'appeler "Maison royale de retraite" qui à cette époque, admettait les employés ayant consacré leur vie au service des hôpitaux puis les personnes infirmes et âgées de plus de 60 ans moyennant pension.

En 1835, l'hospice avait pour adresse : "Barrière d'Enfer, Petit Montrouge, n° 9" et en 1842 l'adresse indique : "route d'Orléans n° 15". Numéro qu'il a gardé depuis sur l'avenue du Général Leclerc.

- Documentation extraite du N° 27 de la S.H.A. DU 14e .

Photo : Ancien hospice La Rochefoucauld (Atget)

10:00 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 mai 2016

Brocante avenue du Général Leclerc 21 et 22 mai

L'association ACAGL14 y aura son stand devant le 29 avenue du Général Leclerc : Vous y êtes tous les bienvenus !!

15:00 Publié dans 4- Métiers et commerces, 5- Associations, En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : brocante, association des commerçants et artisans de l'avenue du général l | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Visite d'un jardin de céréales dans le 14e samedi 21 mai

Samedi 21 mai : Visite du jardin et des semis (variétés anciennes de céréales) de Florimont suivie par une balade des jardins et espaces alentour ayant participé au projet Graine de quatorze. Remise d’un plan avec les 32 lieux participant au projet pour une balade libre dans le 14e

Samedi 21 mai : Visite du jardin et des semis (variétés anciennes de céréales) de Florimont suivie par une balade des jardins et espaces alentour ayant participé au projet Graine de quatorze. Remise d’un plan avec les 32 lieux participant au projet pour une balade libre dans le 14e

Adresse de Florimont : 9 Place Marcel Paul 75014 Paris (Voir le site web : Contact Isabelle Armour)- Tél. 01 42 79 81 30 - Envoyer un email

Rendez-vous à Florimont à 10 heures et 14 heures : Promenade urbaine et visite de jardins participant à Graine de quatorzien Visite guidée, Parcours libre- Grainothèque, échange de graines (10h-12h et 14h-16h)

Public : Tous publics/Famille

13:29 Publié dans En flanant dans le 14e, Enfants, Environnement, Ecologie, jardin public | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jardin, nature en ville, florimont | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 mai 2016

Un tapis de soleils

On est dimanche et cette matinée de mai invite à musarder à travers les rues de notre quartier – le Petit Montrouge – celui où nous avons laissé les souvenirs d’une jeunesse lointaine.

On est dimanche et cette matinée de mai invite à musarder à travers les rues de notre quartier – le Petit Montrouge – celui où nous avons laissé les souvenirs d’une jeunesse lointaine.

Musarder, c’est un peu rêver à ciel ouvert, et s’attarder à des détails que le passant pressé ne pourrait ou ne voudrait pas remarquer. Ainsi, ces tapis de pâquerettes qu’il semble incongru de trouver là, au pied d’un immeuble HLM situé rue Prisse d’Avennes.

Merveilleuses pâquerettes, inconscientes de leur éclat, elles recueillent les rayons d’un soleil débonnaire, pour les redistribuer à nos yeux étonnés. Ainsi, le soleil est à nos pieds et nous ne le savions pas !

Quelle obscure destinée… Ces pâquerettes si ténues, si fragiles ont la force de se dresser et de nous offrir leur regard d’or, cerné de pétales qu’aurait pu colorier la lune.

Flâner, musarder, regarder l’éphémère paradis qui est à nos pieds, c’est le miracle d’une matinée que le soleil dispense, en nous laissant le soin d’effacer les ombres que connaissent parfois notre âme et notre cœur.

Pâquerettes amies, vous êtes les confidentes silencieuses de nos rêveries insoumises et insatiables. Soyez les bienvenues dans notre jardin secret.

R. Rillot

15:50 Publié dans En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paquerettes, soleil | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 avril 2016

Le "105"

Nous sommes au 105 de l'avenue d'Orléans -pardon, du Général Leclerc-. Autrefois, sans doute, il y avait là un grand jardin qui accompagnait cette maison. Mais nécessité faisant loi, les immeubles ont grignoté le jardin réduit à une peau de chagrin.

Aujourd'hui, cet enclos de verdure que le passé nous a légué, peut paraître désuet, presque anachronique. Mais notre nostalgie attentive veille par la pensée à ce que cet oasis, c'est le souhait du flâneur, puisse continuer à survivre au tsunami toujours plus puissant d'un béton sans âme ni charme. Le futur sera sans doute encore témoin, mais pour combien de temps, de ce coin de jardin oublié, si près de l'autoroute qu'est devenue l'avenue.

R. Rillot

05:00 Publié dans En flanant dans le 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 mars 2016

La SHA du 14ème annonce :

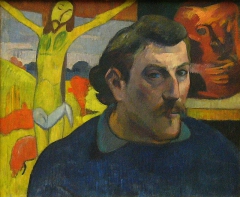

Le 26 mars : à la salle polyvalente de la Mairie, à 15 heures : une conférence sera donnée sur : "Gauguin à Montparnasse et dans le 14ème", avec projections de Jean-Louis Robert.

Le 9 avril : Réunion à la salle polyvalente à 15 heures, à propos du jeu-concours : "Retrouvons le 14ème notre arrondissement", présenté par Yvan Belledame et Jean-Pierre Terseur. Le bulletin de participation est à demander auprès de la Société, 2 place Ferdinand Brunot et est à renvoyer avant le 19 mars chez Monsieur Belledame 31 rue Raymond Losserand 75014.

Le 21 mai à 15 heures, au départ de la Coupole : une promenade est organisée à Montparnasse par Georges Viaud sur : "le peintre portugais Amadeo de Souza Cardoso".

Photo: Autoportrait de Gauguin 1889 Musée d' Orsay

17:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, Conférence, colloque, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème, peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Brocante et vide-greniers

Marché aux Puces de la Porte de Vanves samedi 26 et dimanche 27 mars

Marché aux Puces de la Porte de Vanves samedi 26 et dimanche 27 mars

Situé porte de Vanves, le long du périphérique dans Paris intra-muros, le Marché aux Puces est essentiellement consacré à la brocante et aux antiquités. Les exposants proposent du mobilier et des objets de toutes époques et de toutes origines, avec une concentration plus importante sur les 18ème, 19ème et 20ème siècles.

Le marché occupe deux voies dans le 14e arrondissement de Paris : avenue Marc Sangnier et avenue Georges Lafenestre.

Tous les week-ends de l'année :

- samedi et dimanche matin, de 7h à 13h, 350 marchands avenue Marc Sangnier et avenue Georges Lafenestre

- samedi et dimanche après -midi: 7h00-19h30 30 marchands avenue Georges Lafenestre.

Métro ligne 13 - Tramway ligne T3a Porte de Vanves - Bus 58, bus 95, bus 191

En savoir plus sur http://www.evous.fr/Marche-aux-Puces-de-la-Porte-de-Vanve...

Vide-Grenier Boulevard Jourdan lundi 28 mars de 6h à 18h

Vide-Grenier Boulevard Jourdan lundi 28 mars de 6h à 18h

Vide-Grenier Boulevard Jourdan (à l'angle rue Henri Barboux et rue Emile Faguet)

Il est organisé par la société Promo Ayath.

Métro ligne 4 et T3 Porte d' Orléans.

12:56 Publié dans En flanant dans le 14e, La Voix ci, La Voix là, Shopping | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : puces de vanves, vide-grenier jourdan | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 janvier 2016

Les activités de la SHA du 14ème : conférence samedi 23 janvier 15h

Le samedi 23 janvier, 15h, une conférence avec projection aura lieu à la salle polyvalente de la Mairie et concernera : La légende des siècles ; l’histoire des voies du 14ème. Cette conférence avec projection sera faite par Monsieur Georges Viaud.

Notre arrondissement est le seul de Paris à compter un certain nombre de voies évoquant La Légende des siècles de l’Antiquité au 20ème siècle. Le 14ème a été constitué de parties annexées aux villages de la banlieue : Gentilly à l’est de la rue de la Tombe Issoire, de Montrouge avec le Petit Montrouge, qui était alors plus important que la ville elle-même et du village de Vaugirard à l’ouest de la rue de Vanves.

De l’Antiquité nous avons reçu les rues des Thermopyles, Léonidas, la cité Hannibal, les rues d’Alésia, de Gergovie et de Vercingétorix. Plus tard, de Rome, nous avons l’avenue Sibelle et les rues de l’empereur Julien et de l’empereur Valentinien.

L‘évocation de ces rues nous promet une promenade instructive dans le passé, à la fois historique et contemporain de notre arrondissement.

Salle polyvalente de la Maire du 14ème . 2 place Ferdinand Brunot

06:57 Publié dans Conférence, colloque, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges viaud, société historique et archéologique du 14ème | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 janvier 2016

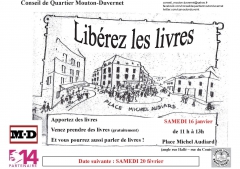

« Libérez les livres » samedi 16 janvier, 11h, place Michel Audiard

Le prochain rendez-vous pour « Libérez les livres » est le samedi 16 janvier, comme d'habitude de 11h à 13h, place Michel Audiard, au carrefour des rues Hallé et Ducouêdic dans le 14ème arrondissement.

Le prochain rendez-vous pour « Libérez les livres » est le samedi 16 janvier, comme d'habitude de 11h à 13h, place Michel Audiard, au carrefour des rues Hallé et Ducouêdic dans le 14ème arrondissement.

Vous aimez les livres : Vous pouvez apporter ceux que vous avez déjà lus et aimés, vous ferez des heureux. Vous pourrez aussi en prendre parmi ceux qui sont donnés par vos voisins.

Ce sera un moment de convivialité pour parler de littérature et des nombreux sujets abordés par les ouvrages qui seront à votre disposition. C’est aussi une excellente occasion de rencontrer des habitants du 14ème et les membres du Conseil de quartier Mouton- Duvernet et d’échanger des nouvelles.

12:00 Publié dans Conseil de quartier, En flanant dans le 14e, Livre/BD/Mangas | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conseil de quartier mouton-duvernet, libérez les livres, circul'livre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 décembre 2015

La Fondation de l'Observatoire de Paris (II)

Depuis sa construction, l’Observatoire a subi peu de changements. Seules, les sculptures ornant le fronton triangulaire de la tour carrée nord ont disparu. Au 19ème siècle, de chaque côté du bâtiment principal furent adjointes deux ailes supplémentaires et la terrasse sud fut dallée en 1843.

Depuis sa construction, l’Observatoire a subi peu de changements. Seules, les sculptures ornant le fronton triangulaire de la tour carrée nord ont disparu. Au 19ème siècle, de chaque côté du bâtiment principal furent adjointes deux ailes supplémentaires et la terrasse sud fut dallée en 1843.

Le domaine fut agrandi en 1884 par l’adjonction de jardins privés provenant d’anciennes maisons situées sur le lieudit Longue Avoine. Cet agrandissement s’arrêta à la tranchée effectuée en 1866 pour le percement du boulevard Arago. La partie sud de ce terrain qui est en pente jusqu’au niveau du boulevard, est ouverte au public l’après-midi.

Lors de l’annexion de ces terrains, l’amiral Mouchez, alors directeur de l’Observatoire, fit combler les fossés sud de la terrasse. A cet endroit, existait une mare qui servait de trop-plein aux eaux de l’aqueduc de Rungis et d’Arcueil et qui alimentait un lavoir public situé sur le grand chemin du Faubourg Saint Jacques.

En 1970, le domaine de l’Observatoire s’est encore agrandi par l’acquisition de terrains situés sur l’avenue Denfert-Rochereau (au 77). Ces terrains comportaient au 18ème siècle une propriété disparue à ce jour. Depuis, deux immeubles ont été construits. L’un abrite les services techniques et administratifs de l’Institut National d’Astronomie et de Géophysique (INAG), et le service des calculs et de mécanique céleste du Bureau des Longitudes. Sont installés également les laboratoires de recherche de l’Observatoire, et notamment le Bureau International de l’Heure.

L’Observatoire de Paris marque une date dans l’organisation de la recherche ; il s’agit là du premier observatoire national. L’Observatoire de Greenwich sera fondé huit ans plus tard.

Documentation extraite du n° 25 de la revue de la SHA du 14ème.

05:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 décembre 2015

Marché de Noël à Montparnasse

Gastronomie et artisanat se donnent rendez-vous une nouvelle fois au bas de la Tour Montparnasse, au village de Noël, avec une quarantaine de petits chalets de bois postés Place Raoul Dautry … Des chants de Noël et des décorations chatoyantes, des santons, et des sapins …

Gastronomie et artisanat se donnent rendez-vous une nouvelle fois au bas de la Tour Montparnasse, au village de Noël, avec une quarantaine de petits chalets de bois postés Place Raoul Dautry … Des chants de Noël et des décorations chatoyantes, des santons, et des sapins …

Pause gourmande et idées cadeaux au programme. Le marché vous propose une grande diversité et un choix riche en l’artisanat d’ici et d’ailleurs au fil des allées.

Et si vous y allez en famille, sachez que le centre commercial Montparnasse Rive gauche offre un éventail d'animations gratuites pour les enfants du 12 au 24 décembre.

En savoir plus sur http://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/article...

Du jeudi 10 au jeudi 31 décembre 2015.

Place Raoul Dautry, 15e. M° Montparnasse- Bienvenue

02:46 Publié dans 4- Métiers et commerces, En flanant dans le 14e, Shopping | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marché de noël à montparnasse | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 décembre 2015

La Fondation de l'Observatoire de Paris (I)

En 1666, l’Académie des Sciences appelée aussi Nouvelle Académie venait d’être créée. Elle était installée rue Vivien, dans des bâtiments appartenant à l’un des fils de Colbert. Les astronomes de l’époque s’y trouvèrent très vite à l’étroit.

Dès 1665, Adrien Auzout se fit l’interprète auprès du roi pour demander la construction d’un grand observatoire. Il intéressa Colbert au projet, qui accueillit favorablement la suggestion. L’acte de vente d’un grand terrain fut signé le 7 mars 1667.

Dès 1665, Adrien Auzout se fit l’interprète auprès du roi pour demander la construction d’un grand observatoire. Il intéressa Colbert au projet, qui accueillit favorablement la suggestion. L’acte de vente d’un grand terrain fut signé le 7 mars 1667.

Le domaine était d’une superficie de 2,5 hectares, situé hors de Paris, au lieu-dit le Grand Regard (il s’agit du regard de l’aqueduc des eaux de Rungis et d’Arcueil, construit en 1613) . On érigea un mur de clôture. L’entrée principale se fit par le chemin du Faubourg Saint Jacques, l’actuelle avenue de l’Observatoire n’étant réalisée qu’en 1811, et dont le projet était prévu depuis 1796.

L’emplacement fut particulièrement bien choisi, car ici c’était la campagne avec des moulins à vent. L’horizon était dégagé de tous côtés.

Le 21 juin 1667, les astronomes de l’Académie vinrent tracer la méridienne qui devait servir à orienter

le bâtiment. L’architecte Claude Perrault (frère du conteur) dressa les plans du bâtiments. La construction fut rapidement menée, en dépit des travaux de consolidation exécutés dans les sous-sols. Le gros œuvre fut terminé en 1672, tandis que les travaux d’aménagement se poursuivirent jusqu’en 1683. On profita de la présence des carrières souterraines pour aménager un puits de 28 mètres. Ce puits devait servir à des observations zénithales. En fait, il n’a servi qu’à des expériences sur la chute des corps et sur le pendule. (à suivre).

Documentation extraite du n° 25 de la SHA du 14ème.

Photo 1:Colbert présente au Roi Louis XIV les membres de l'Académie royale des Sciences. L'observatoire en construction est visible à l'arrière plan. (Peinture de Henri Testelin d'après Charles le Brun conservée au Château de Versailles)

Photo 2: Salle méridienne, dite salle Cassini : sur la ligne de laiton, longue de près de 32 mètres, vient se projeter l’image elliptique du Soleil produite par un gnomon situé à une hauteur de 9,9377 m7. (Un gnomon est un instrument astronomique servant à établir la hauteur du soleil. Celle-ci est déterminée par la longueur de l'ombre projetée par l'instrument sur une table le plus souvent plane).Le méridien de Paris est défini le 21 juin 1667 par les mathématiciens de l'Académie. En ce jour de solstice d'été ceux-ci tracèrent sur le sol le méridien puis les autres directions nécessaires à l’implantation exacte du futur Observatoire de Paris.

18:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 novembre 2015

Une histoire de la Cité Universitaire de Paris -V-

Naissance et croissance, de 1920 à 1939

1931-

Cette année-là voit l’ouverture de la dix huitième fondation, celle de la Confédération Helvétique, puis de la dix neuvième : le Collège franco-britannique.

Cette année-là voit l’ouverture de la dix huitième fondation, celle de la Confédération Helvétique, puis de la dix neuvième : le Collège franco-britannique.

Des services communs à toute la Cité, dont quatre restaurants sont ouverts progressivement, en attendant la construction de la Maison Internationale capitale de la Cité.

1932-

André Honnorat cède ses fonctions au recteur Coulet qui mettra en place l’organisation administrative de la Cité ainsi qu’un règlement général que toutes les fondations devront respecter.

La libération des terrains de l’ancienne « zone » occupés par une population pauvre et hétéroclite permettra l’aménagement de jardins. Le dernier des 860 « zoniers » ne s’en va qu’en février 1934.

André Honnorat aura jusqu’à la fin de sa vie en 1951 le souci d’assurer à chaque maison un cadre de verdure et un environnement agréable. Il en discutera le plan et choisira les plantations. De ses voyages, il rapportera des graines et des plantes, tels les pins blancs du Temple du Ciel à Pékin, des lavandes de ses Alpes de Haute Provence. Il fit également aménager les terrains de sport et dans le souci d’effacer les antagonismes nationaux, il demanda que les équipes sportives étudiantes ne fussent jamais nationales. La construction du stade universitaire dénommé Charléty fut parachevée depuis la seconde guerre mondiale.

1936-

Le 14 novembre 1936, la Maison Internationale fut inaugurée grâce au mécénat de John D. Rockfeller Junior qui fit une donation royale de trois millions de dollars. Cette maison comporte salons, salles de spectacles, restaurant, bureaux administratifs, bibliothèque centrale, chambres d’hôtes et un bureau de poste.

Le 14 novembre 1936, la Maison Internationale fut inaugurée grâce au mécénat de John D. Rockfeller Junior qui fit une donation royale de trois millions de dollars. Cette maison comporte salons, salles de spectacles, restaurant, bureaux administratifs, bibliothèque centrale, chambres d’hôtes et un bureau de poste.

Le 1er septembre 1939, la Cité se vide de ses résidents. Ceux-ci à l’époque étaient répartis dans 19 maisons abritant 2400 ressortissants de 52 nationalités.

Photos: 1) fondation suisse 2) parc de la Cité Internationale Universitaire 3) la Maison Internationale

- Documentation extraite de la Revue N° 23 de la S.H.A. du 14e.

02:35 Publié dans En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 septembre 2015

Journées du Patrimoine dans le 14e : Demandez le programme !

Les journées-du-patrimoine permettent de visiter des lieux inaccessibles le reste de l'année. Mais aussi des bâtiments que l'on côtoie, que l'on utilise habituellement (bâtiments publics, églises...) sans y prêter vraiment attention. Cette année, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l'offre est riche pour le 14e. Il y en a pour tous les goûts ! Bonnes visites...

MAIRIE DU XIVE ARRONDISSEMENT ET TRIBUNAL D'INSTANCE

Pour découvrir l'architecture originale des ces deux lieux, l'un marqué par la période art déco et cubiste, l'autre reflétant l'histoire du Moyen-âge par ses œuvres d'art et son architecture.

2 place Ferdinand Brunot. Samedi 19 et dimanche 20: 14h00 à 17h00.

Appelée également grand regard de l’Observatoire, la maison du Fontainier est construite à la demande d’Henri IV puis de Marie de Médicis pour améliorer l’alimentation de la rive gauche de Paris. Elle sert, jusqu’à la Révolution, de logement de fonction à l’intendant général des Eaux et Fontaines du roi.

42, av. de l'Observatoire. Samedi 19 : 14h00 à 17h30. Dimanche 20 : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30

HOTEL DE MASSA, SOCIETE DES GENS DE LETTRES

HOTEL DE MASSA, SOCIETE DES GENS DE LETTRES

Jadis rue de la Boétie, l’hôtel de Massa a été transféré pierre à pierre dans une parcelle du jardin de l’Observatoire en 1927-1928. L’hôtel de Massa abrite actuellement la Société des Gens de Lettres, fondée en 1838 par des écrivains célèbres, Balzac, Hugo, Dumas, Sand...

Visite commentée à travers les salons de l'Hôtel de Massa qui abritent du mobilier art déco et des collections de bustes d'écrivains. Visites guidées de 50 minutes, départ tous les quarts d'heure par groupe de 25 personnes.

8 rue du Faubourg-Saint-Jacques. Samedi 19, 14h00-18h30

SIEGE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Situé dans l'ancien hôpital Broussais. Le siège de la Croix-Rouge française est installé depuis 2005 dans les bâtiments de l’ancien hôpital Broussais, réhabilités par les architectes-urbanistes Reichen et Robert. Des initiations aux premiers secours seront animées gratuitement. Une exposition retrace l'histoire de la création de la Croix-Rouge française en 1864, et l'histoire du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Samedi et dimanche, de 10h à 17h (dès 10 ans)

98 rue Didot. Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2015, hôpital Broussais, 10h-18h.

L’hôpital a été inauguré en 1867.Conférences, expositions... Visite de la bibliothèque médicale Henri Ey, du pavillon de l’horloge, du musée d’histoire de la psychiatrie et des neurosciences, de l'exposition des oeuvres de la Collection Sainte-Anne et d’artistes contemporain, des jardins de l’hôpital.

1, rue Cabanis. Visites libres de 14h00 à 18h00

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

17 bd Jourdan

La Cité Internationale accueille près de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes i

ssus de quelques 140 nationalités. La quarantaine de maisons dans lesquelles ils séjournent, construites entre 1925 et 1969, sont emblématiques des principaux courants architecturaux du XXe siècle et abritent des chefs-d’œuvre artistiques remarquables.

Un campus du futur - Samedi : 15h

La visite « Un campus du futur » met en avant la troisième phase de développement que va connaître la Cité internationale universitaire de Paris à l’horizon 2020.

Le style moderniste norvégien - Samedi : 16h

La maison de Norvège accueille Bjørn Vidar Johansen, historien de l’art, Musée de l’Université d’Oslo, qui interviendra, en anglais, sur le thème Simplicity in bricks – Maison de Norvège, a piece of Norwegian post-war architecture in Paris.

Pour découvrir les autres visites , promenades... cliquez sur lire la suite.

12:00 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e, Histoire du 14ème, Sites du 14e | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18 août 2015

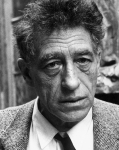

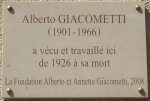

Alberto Giacometti, rue Hippolyte Maindron

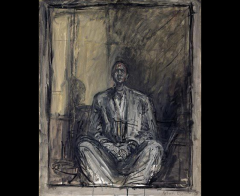

Il était né en Suisse à Stampa en 1905 et était issu d’une famille d’artistes. Dès le début de ses activités artistiques, il pratique la sculpture, la peinture et le dessin et manifeste aussi un talent de poète. Son originalité est absolue. Agé de treize ans, il modèle ses premiers portraits. En 1919, il fréquente l’Ecole des Arts et Métiers de Genève. De 1920 à 1921, il est à Venise, devant les Tintoret, puis à Rome où il s’enthousiasme des anciennes mosaïques chrétiennes. En 1922, il s’établit à Paris et travaille à la Grande Chaumière chez Bourdelle,chez qui il entreprend des sculptures colorées. Son problème esthétique est : « saisir l’ensemble d’une figure, car si on part d’un détail, il n’y a aucun espoir de jamais arriver à un ensemble… ». Pendant quelque temps, il se détournera de tout modèle pour avoir recours au souvenir. Naquirent alors des objets insolites et des constructions magiques dans lesquels les Surréalistes ne tardèrent pas à voir l’expression décisive du monde des rêves et de l’irrationnel. Par delà la vie énigmatique de ses sculptures, c’est surtout les rapports spatiaux que les objets entretiennent entre eux qui l’intéresse ( « le Palais à 4 heures du matin »– 1932-1933).

Il était né en Suisse à Stampa en 1905 et était issu d’une famille d’artistes. Dès le début de ses activités artistiques, il pratique la sculpture, la peinture et le dessin et manifeste aussi un talent de poète. Son originalité est absolue. Agé de treize ans, il modèle ses premiers portraits. En 1919, il fréquente l’Ecole des Arts et Métiers de Genève. De 1920 à 1921, il est à Venise, devant les Tintoret, puis à Rome où il s’enthousiasme des anciennes mosaïques chrétiennes. En 1922, il s’établit à Paris et travaille à la Grande Chaumière chez Bourdelle,chez qui il entreprend des sculptures colorées. Son problème esthétique est : « saisir l’ensemble d’une figure, car si on part d’un détail, il n’y a aucun espoir de jamais arriver à un ensemble… ». Pendant quelque temps, il se détournera de tout modèle pour avoir recours au souvenir. Naquirent alors des objets insolites et des constructions magiques dans lesquels les Surréalistes ne tardèrent pas à voir l’expression décisive du monde des rêves et de l’irrationnel. Par delà la vie énigmatique de ses sculptures, c’est surtout les rapports spatiaux que les objets entretiennent entre eux qui l’intéresse ( « le Palais à 4 heures du matin »– 1932-1933).

De 1935 à 1945, Giacometti connaît l’époque la plus riche et la plus critique de sa vie. A la recherche d’une totalité, visant l’étude du modèle et la vision intérieure, il expérimente des proportions et des déformations de toutes sortes. Le problème du mouvement requiert toute son attention à travers l’image de la marche, le geste d’un bras, ou d’une main tendue. Le primitif et le temps présent semblent se rencontrer lorsque le passé s’unit au présent. Si la forme extérieure des choses ne l’intéresse guère,

d’une totalité, visant l’étude du modèle et la vision intérieure, il expérimente des proportions et des déformations de toutes sortes. Le problème du mouvement requiert toute son attention à travers l’image de la marche, le geste d’un bras, ou d’une main tendue. Le primitif et le temps présent semblent se rencontrer lorsque le passé s’unit au présent. Si la forme extérieure des choses ne l’intéresse guère,  l’abstraction ne le tente pas davantage. Chez lui, l’art et la vie s’enchevêtrent continuellement. En cherchant à concilier la réalité de l’existence et la liberté artistique, Giacometti a matérialisé une relation toute nouvelle de la sculpture dans ses rapports avec l’espace. Elle oblige le spectateur à considérer l’œuvre à distance et ainsi offre-t-elle des formes qui excitent le regard et non le sens du toucher.

l’abstraction ne le tente pas davantage. Chez lui, l’art et la vie s’enchevêtrent continuellement. En cherchant à concilier la réalité de l’existence et la liberté artistique, Giacometti a matérialisé une relation toute nouvelle de la sculpture dans ses rapports avec l’espace. Elle oblige le spectateur à considérer l’œuvre à distance et ainsi offre-t-elle des formes qui excitent le regard et non le sens du toucher.

En dehors des cinq années de la Seconde guerre mondiale (1940-1945) qu’il a passées à Genève, il a toujours habité à Paris dans son atelier de la rue Hippolyte Maindron. Le succès qu’il a connu et l’influence qu’il a eue sur toute une génération d’artistes n’impressionnait guère Giacometti. Il a toujours été à la recherche de l’absolu.

qu’il a passées à Genève, il a toujours habité à Paris dans son atelier de la rue Hippolyte Maindron. Le succès qu’il a connu et l’influence qu’il a eue sur toute une génération d’artistes n’impressionnait guère Giacometti. Il a toujours été à la recherche de l’absolu.

Documentation extraite du n° 19 de la Revue de la SHA.

Cliquez sur les images pour les voir en plus grand

1 Alberto Giacometti

2 Alberto Giacometti : Portrait de Jean Genet, 1954-1955

3 Alberto Giacometti :L'homme qui marche

05:08 Publié dans 6- Art, Culture, Patrimoine, En flanant dans le 14e, Figure de quartier, peinture | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |